今回は、三股町宮村にある「御年神社」です。

ここで、ほぼ三股町の神社は回り終わったのではないでしょうか。もし、当ブログにない神社をご存じの方はご一報を!

さて、御年神社、三股町では一番大きな神社ではないでしょうか。社務所にも人が常駐していて、手水場もいつでも気持ちよく使える状態です。

駐車場は、神社横のかなり細い道を入り込んだところにあり、入りにくくはありますが、かなり広くとってあります。

駐車場から、すぐに社殿の方にいけるのですが、ここはやはり正面に回って参道を通りたいところです。

鳥居側から見て気づくのは、参道両脇にずらりと並んだ赤い灯籠。そしてその奥を見るとやはり、赤い社殿。

どこにもそうは書いてないのですが、これは稲荷神社の雰囲気。

ただ、鳥居はコンクリート製のグレーのもの。

鳥居前で一礼し、参道へ向かいます。

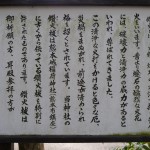

ちょうどこの日は、七五三のお参りの方がいて、社殿が開いていました。手水場で手を清め、ご祈祷が終わるまで、しばし周りの散策です。御由来板を見ると、大年之神・若年之神・稗田之神が、祭神のようです。ここにも稲荷神社にまつわるような記述はありません。

「稲荷神社でなくてもこういう様式の神社ってあるのかぁ」と思いながら、ふと横に目を移すと、そこにはもう一つの掲示板が。

| 鑽火祓(きりびばらい)

鑽火(きりひ)とは、火鑽(ひきり)、燧(ひうち)石の方法で打ち出したひをいいます。昔より燧石の猛烈な火花には、破壊力と清浄力の威力があると言われ尊ばれてきました。 この清浄な火打ちをかけるといろいろな厄、災禍をまぬがれ、前途が清められ福を招くとされています。当神社の鑽火祓いは熊本城稲荷神社(熊本市鎮座)に古くから伝わっている鑽火祓いを特別に許されたものであります。鑽火祓いは御祈願の方、昇殿参拝の方が受けられます。 御年神社 |

おぅっ!熊本城稲荷神社!やっぱり稲荷神社と関係ありました。

そうこうしているうちに、社殿でのご祈祷が終わりました。あいているうちに中を見せていただきます。正面中央は本殿に続き祭神がまつってあります。社殿内右側に目を移すと、そこにはお稲荷さんが!お使いの狐も見えます。

なるほど、鳥居と参道の理由がわかりました。

祭神としては、大年之神。なので、鳥居は普通の鳥居で本殿に大年の神が祀られている。社殿には熊本城稲荷神社から伝えられた鑽火祓いを行うための稲荷神が祀られている。だから、社殿は赤く塗られお稲荷さん様式。ただこの説の弱点は、本殿も赤く塗られていること。

それから、この鑽火祓いや熊本城稲荷神社との繋がりなどについては、御年神社のホームページで見つけることはできませんでした。

もう一つ、どういう由来か興味をそそられるのが、本殿や幟に描かれている五三桐の紋。調べてみると、皇室で使われる菊の紋章と並んで桐の紋が副紋として使われていたとあります。(家紋の由来とデータ)

神社自体の建立は1397年というのですから、ちょうど足利義満が金閣寺を建立した年です。五三桐は豊臣秀吉が家臣に与えたことから、西日本に多いのだそうです。五三桐が秀吉から与えられたものとすれば建立当初は紋はなかったことになり、はじめからあったとすれば皇室からの下賜ということも・・・。

さらに調べてみると五三桐は藤原氏の中でも使われていたようです。とすると、建立した藤原氏の紋をとって・・・というのが一番しっくりくるかもしれません。もっとも、由来に書かれていた藤原光家をネットで検索してみると「鎌倉時代初期の公家・歌人」とでており、御年神社を建立した藤原光家とは別人のようです。

ちなみに、熊本城稲荷神社の紋は稲穂の意匠となっており、三股の稲荷神社の紋と似ています。

自分の身近に、歴史を連想させるものがある、神社巡りは楽しいですね。

追記

正面からはちょっと見えないのですが、社殿を向かって左に入り込み本殿近くまで行くと木々の中に「むすび石」が置かれています。

むすび岩がこういうものである、という説明書きはあるのですが、いつ頃からあるのか、どのような経緯でここにあるのか、岩自体にどうして「むすび」が意味づけられたのかなどわかるものはありませんでした。

ただ、想像をたくましくすると、この神社の近くに阿弥陀堂跡があること、むすび岩のすぐ隣に明らかに仏様を彫った塔があることから、阿弥陀堂と御年神社を「むすぶ」岩だったとは考えられないでしょうか。

もう一つの仮説として、都城周辺の神社にある巨石群(東霧島神社・母智丘神社等)の一つという見方もできるかもしれません。(巨石と言うには小さめですが)

ただ、岩に彫られている文字は割と新しいもののように見えるんですよねぇ。

御年神社近くに三股町の文化財になっている阿弥陀堂跡がありました。こちらもなかなか興味深いんですが、何しろわかることが少なくて・・・。

六面地蔵という、一つの塔の六面に地蔵様を彫り、六地蔵と同じ役割を持たせたのでしょうか。

|

|

|

コメント