ちょっと中断しましたが、神柱宮の続きです。

都城は、終戦間際にはかなりの空襲を受けています。ですので、神社巡りをすると、慰霊碑や戦争の遺物に結構巡り会います。この神柱宮もその一つ。

社殿に向かって右側、基柱神社を通り過ぎていくとそこには・・・

はい、魚型水雷すなわち魚雷ですね。あと、砲弾2発。

これについて書かれている石碑は、割れたのをくっつけた感じです。

たぶん

海軍省下付

一、四十五糎(せんち)魚型水雷 壱個

一、三十糎弾丸 弐個

大正十五年六月十六日

都城市

と書かれているようです。

大正時代に、すでにこんなものがあったんですね。

さて、記念碑は、戦争関連のものばかりではありません。

これは、池田貞記の記念碑。

都城は牛肉も有名ですが、お茶の生産でも有名なところです。

其のお茶を、都城に広めたのが池田貞記。江戸時代の人で、島津家の医者だったそうです。昔はお茶は薬だったとも聞きますし、医者である池田貞記がお茶を広めたのも納得です。何でも宇治まで栽培方法、製茶方法を学びに行ったとか。単に、宇治茶のコピーをしたのではなく、都城独自のものを工夫していったというのですからすごいです。都城茶の祖といわれるのも頷けます。

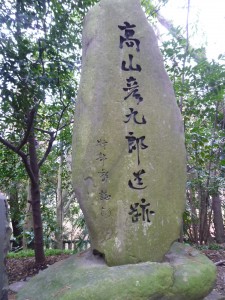

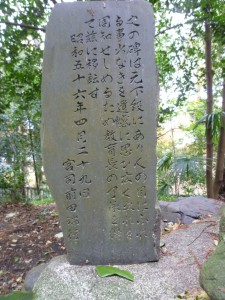

それから、これ誰かわかります?

高山彦九郎、困ったときのWikipediaによると、江戸時代後期の尊皇思想家、寛政の三奇人(優れた人という意味で、奇妙な人という意味ではありませんので、一応注釈)の一人だそうです。

で、そんな人の石碑がなぜここにあるかというと・・・とある事件から(ここ、説明すると長くなるので)幕府に目をつけられた彦九郎。九州各地を旅したのち、薩摩藩を頼ろうとしますが、拒否されてしまいます。現在の大分で捕まり以後も監視をうけ、結局久留米で自刃して果てます。

彦九郎は薩摩藩を頼ろうとするにあたり、この値にも訪れたのでしょうね。高山彦九郎が通った跡、ということで「道跡」と書かれているのでしょう。

幕末動乱期の跡がここにも一つありました。

コメント