本当に…本当に久しぶりのご近所関連です。

都城は島津発祥の地と言われております。何故鹿児島ではなく都城か・・・といいますと・・・。

なんでも壇の浦の戦いの後に頼朝が島津荘を管理するものとして惟宗忠久(これむね ただひさ)を任命します。そして、忠久は日向・大隅・薩摩3か国の守護と島津荘の地頭となります。

忠久は後に、自分の納める島津荘から名をとり島津忠久と名乗るようになり、都城市の祝吉(いわよし)に館を作って移り住んだのだそうです。

そんなわけで、都城が島津発祥となっているわけですね。(詳しくはこちら→都城島津と歴史博物館)

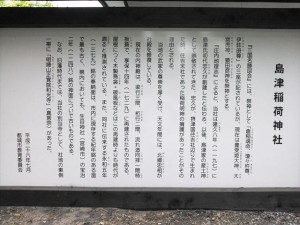

さて、この館(祝吉御所)のそばに作られたのが「島津稲荷神社」。

島津さんは稲荷神社を尊崇していたそうで、島津ゆかりの神社は(全てかどうかは分かりませんが)稲荷神社ばかりです。

なぜ稲荷神社か、といいますと、島津忠久が嵐の夜に住吉大社で狐火に護られながら生まれたとされているからだそうです。なぜ嵐の夜に住吉大社?と疑問を持たれる方も多いと思いますが、これは忠久が源頼朝と丹後局(丹後内侍)の間に生まれた子であったからなのだそうです。

丹後局は頼朝の乳母の長女。

頼朝の妻といえばもちろん北条政子。尼将軍としても有名ですね。

丹後局は頼朝との間に忠久を身ごもりますが、北条政子の嫉妬を恐れ上方に逃れます。そして嵐の夜に…というわけです。

北条政子が嫉妬深く気性が激しかったと言われるのは、政子を取り巻く環境などの要因も影響しているでしょうが、さまざまな史実を考えると事実なのでしょう。では、頼朝と丹後局の関係は?というと、当時の資料にはそのような記述はないそうです。源氏のご落胤という、お話としてはとても面白いものですが、「諸説あり」ってところでしょうね。

忠久の頼朝後落胤説を補強するための神社、と見ることもできますが、島津にかかわる神社に稲荷神社が多いことから、稲荷神社、住吉大社と何らかの関連があったと想像するのも面白いですね。

さて、祝吉御所跡・島津稲荷は祝吉・郡元(こおりもと)・早水というかつて(平安時代)に島津の荘と呼ばれた地域いあります。島津稲荷は郡元町です。ちなみに早水には早水神社があり髪長媛誕生地の伝説もあるところです。

都城ミエルから269号線を山之口に向けて進むと、左手に大きな鳥居が見えます。

駐車スペースがないのが困りものなのですが、参拝して、遠く平安、鎌倉時代まで思いをはせてみてはいかがでしょうか。

そうそう、毎年都城では「島津発祥まつり」が開かれます。11月15日~24日にかけて、いろいろなイベントがあるようです。(詳しくはこちらを→都城観光協会きゃんよ)

コメント